网站分类

搜索

最新留言

文章归档

友情链接

颠覆传统!拭目以待!紫外飞秒激光技术*将重塑屈光领域新格局?

声明:本文仅供医学专业人士学习参考阅读。

近视手术发展近30年

飞秒激光手术的问世让屈光手术迈入全新时代。从最初的准分子激光手术(PRK)到后来的飞秒激光辅助LASIK手术,再到如今的全飞秒激光手术(SMILE)和最新一代个性化定制屈光手术全光塑,屈光手术技术不断迭代升级,为无数近视患者带来了清晰的视界。然而,探索视界的脚步从未止步,今天我们将聚焦一种全新的飞秒激光技术——紫外飞秒激光技术*。相信所有屈光手术医师对红外飞秒激光技术#都不陌生,它是目前全飞秒手术中普遍应用的一种激光技术。然而,随着研究的深入,紫外飞秒激光技术*有望在屈光手术领域进一步应用,带来新的突破与发展1-5。

今天,我们将带你深入解读飞秒激光技术,尤其是紫外飞秒激光技术*的崛起,以及它为何有望成为未来屈光手术的主流选择。

飞秒激光技术的现状

飞秒激光技术在角膜屈光手术中的应用已成为主流。自2000年代初飞秒激光首次应用于LASIK手术以来,它逐渐取代了传统的机械角膜刀,成为角膜瓣制作的首选工具。与传统机械角膜刀相比,飞秒激光通过超短脉冲在角膜内产生光爆破效应,可更精确地切割角膜组织,大大提高了手术的安全性和可预测性。

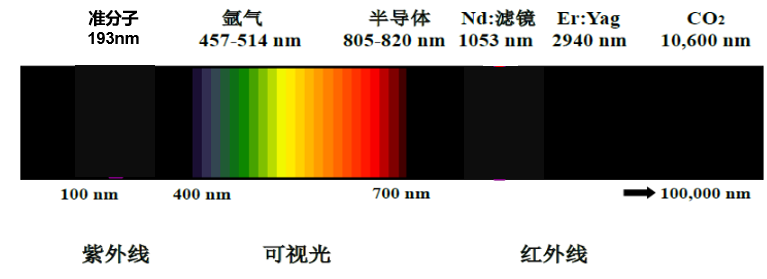

目前,市场上应用的飞秒激光主要为红外飞秒激光技术#,波长通常在1030-1043纳米之间,随着技术的进步,其局限性也逐渐显现。

红外飞秒激光技术#需要较高的脉冲能量来实现角膜切割,这可能导致更多的组织损伤和气泡生成。同时,由于红外飞秒激光技术#的波长较长,焦点较大,限制了其在精细手术中的应用,在某些高精度手术中,仍存在一定的局限性1-5。这也提示我们未来在临床实践中更关注这些方面,也希望未来能有更前沿的技术出现。接下来为你揭秘神秘紫外飞秒激光技术*。

紫外飞秒激光技术*的兴起

随着技术的不断进步,紫外飞秒激光技术*作为一种新兴的激光技术,逐渐进入研究视野。在2025年,一项具有里程碑意义的最新研究成果发表,题为《Postmortal epithelial changes of donor corneas impair applicability of a refractive ultraviolet femtosecond laser》。该研究由德国WaveLight GmbH公司的Yao Zhang博士和Christian M. Hammer知名学者领衔完成,揭示了紫外飞秒激光技术*在角膜屈光手术中的巨大潜力,这为眼科医学的发展带来了新的希望和方向。

紫外飞秒激光技术*通过更短的波长(通常在345纳米左右)实现了更高的切割精度和更低的能量需求。相比红外飞秒激光技术#,紫外飞秒激光技术*的焦点更小,能够在更低的能量下实现角膜组织的精确切割,减少对周围组织的损伤。

紫外飞秒激光技术*的优势

01

更高的切割精度

紫外飞秒激光技术*的波长较短,焦点更小,能够实现更精细的切割,减少对周围组织的损伤。在角膜瓣切割和屈光矫正中,紫外飞秒激光技术*能够提供更高的手术精度1-5。

02

更低的能量需求

紫外飞秒激光技术*所需的脉冲能量显著低于红外飞秒激光技术#,降低组织损伤风险,减少气泡生成1。

03

更少的气泡生成

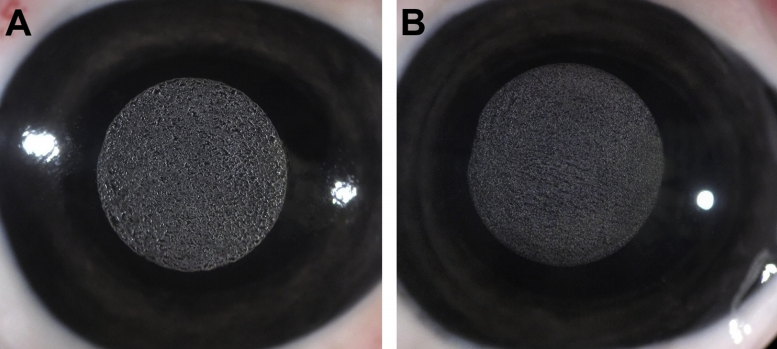

紫外飞秒激光技术*在切割过程中产生的气泡较少,研究表明,紫外飞秒激光技术*在角膜切割时产生的气泡量仅为红外飞秒激光技术#的四分之一1,3-5。

图A和图B分别为红外飞秒激光技术#和紫外飞秒激光技术*

产生气泡的对比图

更广泛的应用场景:紫外飞秒激光技术*目前适用于LASIK手术,未来或许还可用于其他角膜手术,如角膜移植和角膜交联术(CXL)和超薄DSEK片的制备,显示出更广泛的应用前景3,6。

总结

参数对比表格

紫外飞秒激光技术*作为一种新型激光技术,在角膜屈光手术中显示出显著的优势。不仅能够提供更高的手术精度和更低的能量需求,还能降低组织损伤风险,具有更广阔的临床应用前景。随着研究的深入和技术的成熟,紫外飞秒激光技术*未来有没有可能将替代现有的红外飞秒激光技术#,成为未来屈光手术的主流选择呢?1-5

如果你是

屈光手术医生

你会不会也非常期待紫外飞秒激光技术*的到来??

让我们拭目以待,共同见证这项技术为屈光手术领域带来更多的创新与突破。

注释:* Ultraviolet Femtosecond Laser;# Infrared femtosecond laser

参考文献:

1.Christian M Hammer, et al. Scientific Reports. 2025;15:5198.

2.Ronan Le Harzic, et al. J Refract Surg,2009 Apr;25(4):383-9.

3.Christian M Hammer, et al. J Cataract Refract Surg,2015 Jun;41(6):1279-88.

4.Johannes Menzel-Severing, et al. PLoS One,2015 Sep 11;10(9):e0137638.

5.Christian M Hammer, et al. J Cataract Refract Surg,2017 Oct;43(10):1335-1342.

6.Zhenzhou Cheng, et al. J Biophotonics,2023 Feb;16(2):e202200160.

7.Hong Son Cung, et al. Clinical Ophthalmology. 2025:19 417–425.

文档编号:CN-WLO-2500067 批准日期:2025年3月13日

END