网站分类

搜索

最新留言

文章归档

友情链接

红外自由电子激光:解锁能源材料研究的动态密码

自由电子激光(Free Electron Laser, FEL)是一种基于高能电子束与磁场相互作用产生相干辐射的先进光源。与传统激光依赖于束缚电子的量子跃迁不同,FEL通过调控电子束的能量分布和磁场参数,在宽波长范围内输出高亮度、超短脉冲的激光。自由电子激光包括X射线自由电子激光(X-ray Free Electron Laser,X-FEL)、极紫外自由电子激光(Extreme Ultraviolet Free Electron Laser,EUV-FEL)和红外自由电子激光(Infrared Free Electron Laser,IR-FEL)等,这些自由电子激光被应用在能源材料领域的各个方面。IR-FEL凭借其独特的高功率、高亮度、宽波长范围可调谐和超短脉冲的特性,成为研究能源材料微观动态过程的“利器”。 在能源材料领域,很多涉及复杂的电子、热力学及超快动力学行为的化学变化过程往往发生在飞秒到皮秒的时间尺度上,传统研究手段难以捕捉其动态变化,IR-FEL的出现为实时观测这些瞬态过程提供了可能,为科学家优化材料性能、推动能源技术革新提供了强大的工具。

IR-FEL不仅可以作为激发光源直接制备振动激发态分子束,并利用相应的探测技术来研究振动态激发分子的反应动力学,还可以与原子力显微镜(Atomic Force Microscope,AFM)、原位光谱(如漫反射傅里叶变换红外光谱(Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy,DRIFTS))等技术耦合,高时空分辨地监测能源材料在物理化学反应中表界面物种和结构的变化以及超快动力学过程,揭示表面反应机理与反应途径,不仅可以提供更精细的谱学佐证以进一步理解反应本质,同时也将指导高性能材料的合成。

1、高功率与高亮度:穿透复杂体系的“探照灯”

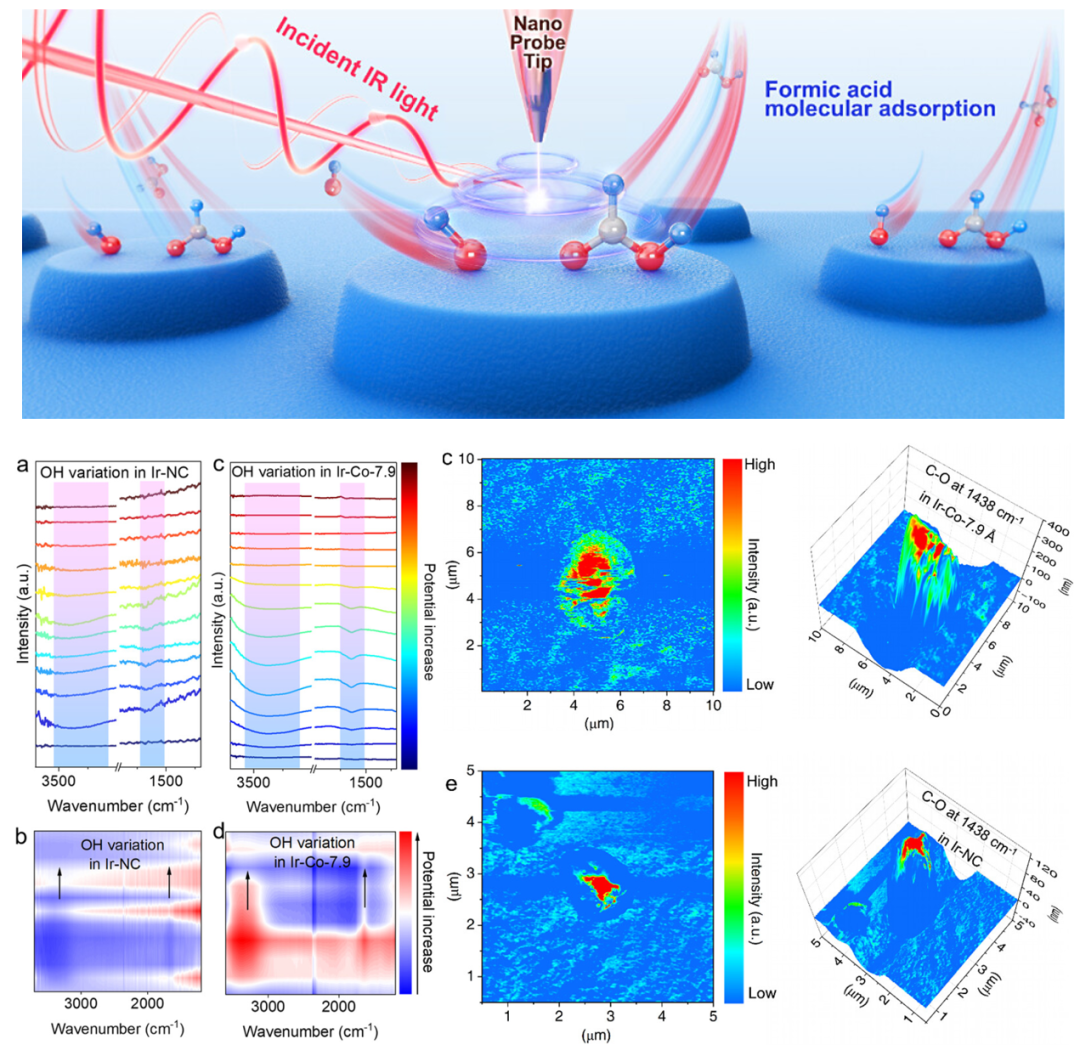

IR-FEL是拥有高功率、高亮度的先进光源,其功率可达数十千瓦,用作红外分析的光源时其亮度远超传统红外光源,IR-FEL能够穿透厚样品或低浓度体系,实现对材料内部的高分辨率探测。这种高功率、高亮度的特性是研究光催化、储能材料和界面反应的强力的辅助手段,帮助科学家深入理解材料的动态行为,优化材料性能,推动能源技术革新。2023年鲍骏/薛佳伟团队[1]利用AFM-IR-FEL结合时空域光谱,对缺陷介导的光生载流子动力学进行了深入研究,并报道了一种全新的光生载流子动力学调控策略——合成缺陷区域连续的MAPbI3光催化剂可以有效延长电荷传输距离从而迟滞电荷捕获及复合,利用AFM-IR-FEL可以很容易的看到材料中连续的缺陷分布。他们将MAPbI3光催化产氢性能提高了一个数量级,提出缺陷区域的连续性使光生电子在被捕获前能够进行长距离转移,被捕获后的电子可以很容易地在缺陷区域迁移以延长其寿命。2024年姚涛教授团队[2]利用以IR-FEL为光源的原位同步加速器红外光谱(SR-IR)装置结合红外成像技术,首次从实验上直接观察到活性物种在催化剂表面的空间分布,并进一步建立了不同间距下Ir-Co协同催化活性与其空间位置的相关性。

图1原位SR-IR和红外成像技术揭示反应机理(Jiang S, Xue J, Liu T, et al. Journal of the American Chemical Society, 2024, 146(42): 29084-29093.)

2、宽波长可调谐:覆盖材料响应的“全息图谱”

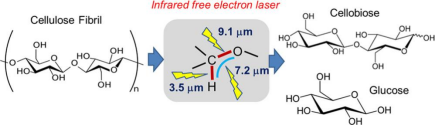

传统红外光源所面临的最大问题之一是红外波段覆盖范围不够宽泛,像金属-氧、金属-碳等化学键的变化一般会出现在远红外区域,传统红外光源无法探测。而IR-FEL的宽波长范围特性使其在能源材料研究中具有独特优势,它能够提供从几微米到几百微米的连续可调激光波长,覆盖中红外到远红外波段,适用于光谱研究。同时,IR-FEL的波长可以通过改变电子束的能量、通过改变振荡器周期结构的参数等来调谐。这种宽波长可调谐的特性使得IR-FEL能够匹配不同材料的吸收特性。2020年,Yasushi Hayakawa[3]团队使用调谐的IR-FEL降解纤维素,IR-FEL在连续调谐多个波长(7.2μm-3.5μm-9.1μm)后可以在常温下大气中辐照裂解葡萄糖苷键,产生葡萄糖和纤维二糖并伴有低分子量的低聚糖,提出IR-FEL的使用有助于从碳水化合物生物质中生产葡萄糖的这一绿色过程。

图2通过IR-FEL照射从纤维素中生产葡萄糖和纤维二糖(Kawasaki T, Sakai T, Zen H, et al. Energy & Fuels, 2020, 34(7): 9064-9068.)

3、超短脉冲:捕捉飞秒级动态的“高速相机”

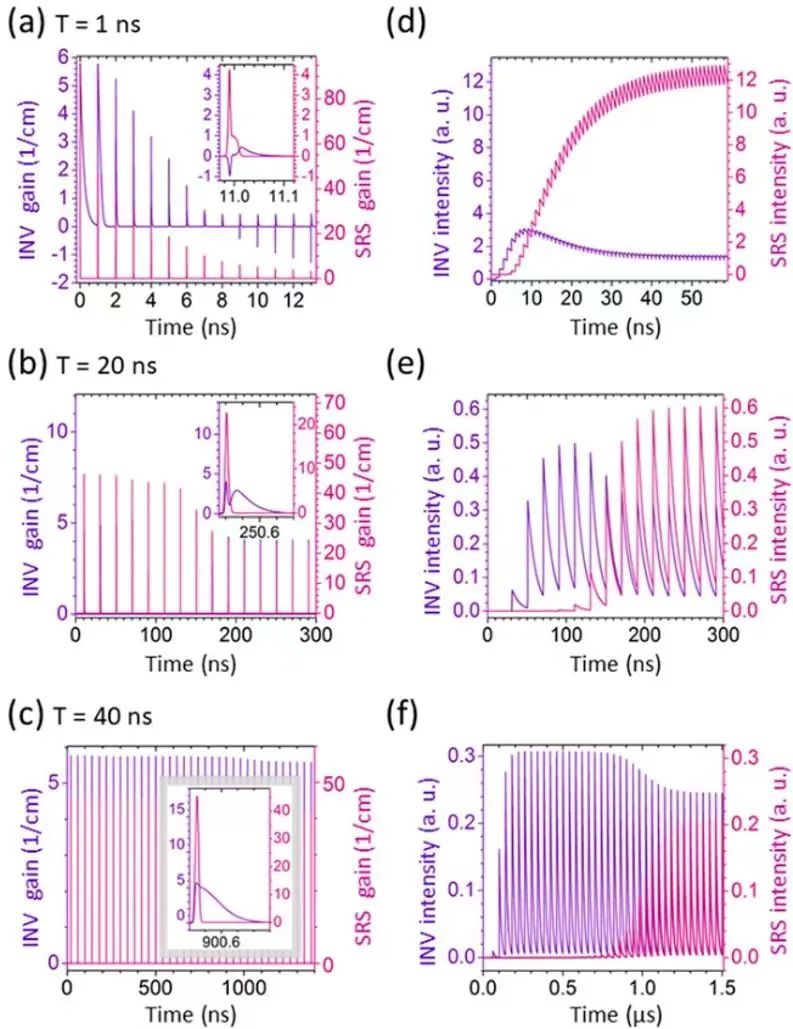

IR-FEL的超短脉冲特性使其在能源材料研究中具有独特的探测优势,其脉冲宽度通常可达飞秒(10⁻¹⁵秒)至皮秒(10⁻¹²秒)量级,这一特性能够捕捉并实时追踪材料在极短时间内发生的动态变化及分子振动、电子弛豫等超快动力学过程,这对于理解材料和化学反应的瞬态行为至关重要。2020年,S. G. Pavlov团队[4]在IR-FEL产生的皮秒级脉冲的光激发下,实现了掺磷硅晶体在太赫兹频率范围内的瞬态激发,并提出半导体中杂质共振处的红外偶极矩和拉曼截面具有显著的增强特性,这些特性在光激发条件下可以被有效利用。通过这种方式,可以在太赫兹频率范围内实现超快的增益积累,最终形成足够大的增益以支持短暂的皮秒级受激辐射。2024年Majima团队[5]提出可以使用超短飞秒脉冲的IR-FEL替代传统fs-TAS光源以突破电荷捕获的限制,从而可以显示传统光源探测不到的远红外区域的特征吸收,以及提出耦合IR-FEL和红外纳米光谱(nano-IR)技术以显着提高nano-IR的检测区域和灵敏度。

图3不同泵浦脉冲间隔时基于布居反转(INV)的激光和基于受激拉曼散射(SRS)的激光增益随时间的变化(Pavlov S G, Deßmann N, Pohl A, et al. APL Photonics, 2020, 5(10).)

图4基于IR-FEL的飞秒泵浦-探测和纳米红外表征技术用于电荷捕获的示意图(Xue J, Fujitsuka M, Tachikawa T, et al. Journal of the American Chemical Society, 2024, 146(13): 8787-8799.)

4、IR-FEL与其他技术的联用

近年来随着和频光谱(Sum Frequency Generation , SFG)技术的快速发展,同样可以利用IR-FEL将SFG光谱的研究拓展到远红外波段研究表界面分子的低频振动模式。IR-FEL-SFG系统由飞秒激光放大器、光学参量放大器、光学延迟、脉冲同步锁定、样品台、信号收集和检测等部分组成,飞秒激光通过泵浦光学参量放大器产生中红外脉冲和经过Etalon干涉仪整形成窄线宽的可见脉冲(VIS),IR-FEL可以与VIS在样品表面产生SFG信号,以实现低波数皮秒时间分辨SFG检测。除此之外,还可以将红外自由电子激光与离子迁移谱、大范围变温离子阱、高分辨反射式时间飞行质谱、以及双红外激光光解等技术相结合,用于与催化、能源等相关的结构及动力学研究,阐明反应机理,探索结构与活性之间的关系,帮助理解化学反应的本质,开展具有创新性的实验工作。IR-FEL以其独特的技术优势,正在成为能源材料研究的“动态显微镜”,它揭示了能源材料在原子尺度上的瞬态行为,为能源技术的革新提供了稳定的科学基石。

参考文献:

[1]Yao Q, Li H, Xue J, et al. Promoting photocatalytic H2evolution through retarded charge trapping and recombination by continuously distributed defects in methylammonium lead iodide perovskite[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62(34): e202308140.

[2]Jiang S, Xue J, Liu T, et al. Visualization of the Distance-Dependent Synergistic Interaction in Heterogeneous Dual-Site Catalysis[J]. Journal of the American Chemical Society, 2024, 146(42): 29084-29093.

[3]Kawasaki T, Sakai T, Zen H, et al. Cellulose degradation by infrared free electron laser[J]. Energy & Fuels, 2020, 34(7): 9064-9068.

[4]Pavlov S G, Deßmann N, Pohl A, et al. Terahertz transient stimulated emission from doped silicon[J]. APL Photonics, 2020, 5(10).

[5]Xue J, Fujitsuka M, Tachikawa T, et al. Charge trapping in semiconductor photocatalysts: a time-and space-domain perspective[J]. Journal of the American Chemical Society, 2024, 146(13): 8787-8799.

供稿 | 王鹏程 魏宇学

作者 |王鹏程 魏宇学

编校 | 王改 徐忠祥

排版 | 李睿

初审 |卞光文 刘学

终审 |陶骏 丁石川