网站分类

搜索

最新留言

文章归档

友情链接

中科院半导体所研制出波长小于360 nm的GaN基紫外激光器

A 357.9 nm GaN/AlGaN multiple quantum well ultraviolet laser diode

Jing Yang, Degang Zhao, Zongshun Liu, Feng Liang, Ping Chen, Lihong Duan, Hai Wang, Yongsheng Shi

J. Semicond., 2022, 43(1): 010501. doi: 10.1088/1674-4926/43/1/010501.

内容简介

2021年12月,中科院半导体所集成光电子学国家重点实验室赵德刚研究员团队研制出波长小于360 nm的氮化镓(GaN)基紫外激光器,电注入激射波长为357.9 nm,输出功率约11 mW。这是目前国内激射波长最短的电注入GaN基激光器,是国际上极少数能够实现波长小于360 nm紫外激光器的研究报道,也是赵德刚研究员团队在大功率蓝光激光器突破之后取得的又一重要进展。

GaN基材料被称为第三代半导体,其光谱范围覆盖了近红外、可见光和紫外全波段,在光电子学领域有重要的应用价值。GaN基紫外激光器由于波长短、光子能量大,在消毒杀菌、病毒检测、激光加工、紫外固化等领域有重要的应用。但由于GaN基紫外激光器基于大失配异质外延材料技术制备而成,缺陷多、发光效率低,器件研制难度大,属于“卡脖子”技术。尤其是当波长小于360 nm之后,紫外激光器需采用AlGaN材料体系,更是国际半导体激光器领域公认的难题。目前,国际上仅有日本诺贝尔奖获得者I.Akasaki教授、诺贝尔奖获得者H.Amano教授及滨松光子学株式会社(Hamamatsu Photonics)等少数团队可以实现波长小于360 nm紫外激光器的电注入激射。

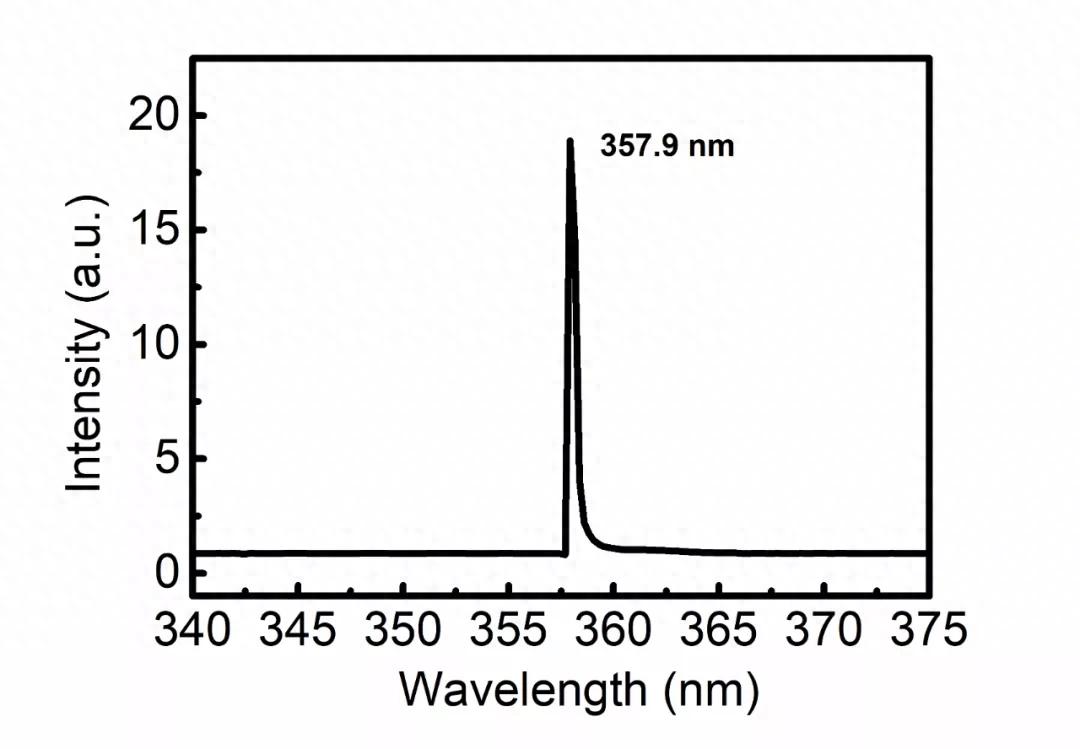

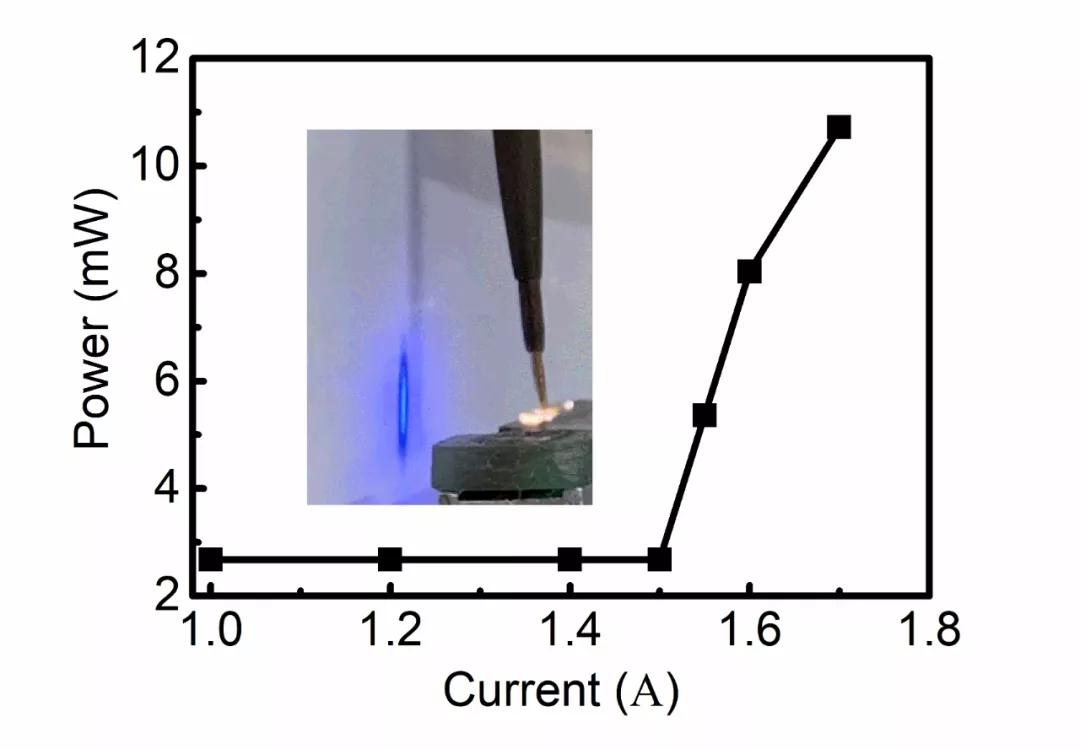

赵德刚研究员团队长期聚焦于GaN基光电子材料与器件研究,2016年研制出我国第一只GaN基紫外激光器(380-395 nm波段)。2021年以来对紫外激光器材料生长机理和器件物理有了更深入的理解和认识,解决了紫外激光器发光效率低、高Al组分AlGaN的p掺杂困难、以及大失配外延应力调控等一系列紫外激光器的关键问题,最终实现电注入激射波长小于360 nm的GaN基紫外激光器。图1为GaN基紫外激光器的激射光谱,图2为GaN基紫外激光器的光功率-电流(P-I)曲线,插图为紫外激光器的激射光斑。该成果发表在Journal of Semiconductors [Journal of Semiconductors, 43, 010501 (2022) doi:

10.1088/1674-4926/43/1/010501]。

该工作得到了国家自然科学基金、中科院青促会、北京市科委和中科院先导专项等多个项目的支持。

图1. GaN基紫外激光器激射谱。

图2. GaN基紫外激光器P-I 曲线,插图为紫外激光器的激射光斑(插图中蓝色的激射光斑为紫外激光器照射在白色打印纸上产生的蓝色荧光)。

作者简介

第一作者

杨静,女,1985年12月出生,博士,中国科学院半导体研究所副研究员,硕士生导师。2019年加入中国科学院青年创新促进会,2020年入选北京市科技新星计划。

2015年在中国科学院大学获得博士学位,同年加入中科院半导体研究所,一直从事氮化镓(GaN)基材料的MOCVD生长、性能分析、光电子器件制备及相关物理机理的研究。发现了碳(C)杂质在p型材料中的补偿机制和氢(H)原子的钝化机制,解决低温P型掺杂难题;研究了高Al组分AlGaN生长技术,制备出低电阻率的n和p高Al组分AlGaN材料;提出了非对称量子阱结构,抑制了电子泄漏,进而解决了制约紫外激光器性能提升的载流子阱外损耗问题,最终生长出室温连续输出功率2 W的大功率紫外激光器外延片(384 nm),并将紫外激光器的电注入激射波长拓展到357.9 nm。近年来发表SCI论文100余篇,其中第一作者发表SCI文章29篇。第一发明人授权专利8项。

通讯作者

赵德刚,男,1972年出生,博士,中国科学院半导体所研究员、博士生导师、光电子研究发展中心主任,国家杰出青年科学基金获得者,中国青年科技奖获得者,国家百千万人才工程入选者,国家中青年科技创新领军人才,国家万人计划入选者,国家重点研发计划首席科学家,享受国务院政府特殊津贴专家,有突出贡献中青年专家,中国科学院特聘研究员。

主要从事GaN基光电子材料生长与器件研究,对材料生长机理、材料物理、器件设计及器件物理有较深入的理解和认识,解决了GaN材料大失配异质外延技术等关键难题,研制出我国第一支GaN基紫外激光器、长寿命大功率蓝光激光器和紫外雪崩光电探测器,还在碳杂质研究做出了系统性、创新性工作。发表SCI论文300多篇,获得国家发明专利40多项。