网站分类

搜索

最新留言

文章归档

友情链接

华中科技大学《MSEA》:激光定向能量沉积法制备铝合金沉积层晶粒结构演变及其对力学性能的影响研究!

导读

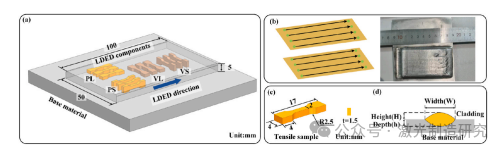

近年来,铝合金增材制造因其效率和成本优势,在航空航天和汽车行业的轻量化应用中发挥了重要作用。为了研究沉积层晶粒结构的演变,进行了单变量单次沉积实验,以优化激光定向能量沉积(LDED)的工艺参数。随后,进行了多层多次沉积以制造部件。沉积层被分为三个不同的区域:顶部粗晶区(TCZ)、中部等轴晶区(CEZ)和底部柱状晶区(BCZ)。观察到后续沉积导致了再结晶,使得原始等轴晶区细化,而沉积层中的晶粒结构粗化,形成了后两个特征晶区。有趣的是,在TCZ和BCZ区域内,我们观察到了难以形成的铝合金孪晶的存在。这一现象可能归因于所需孪晶剪切应力的显著降低。

主要图表

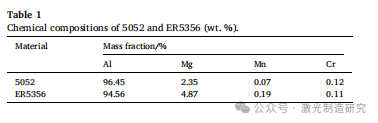

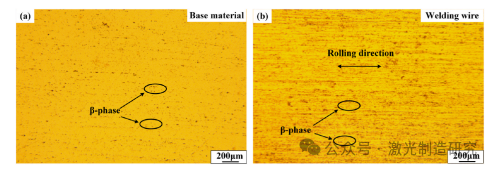

图1.5052基材和5356焊丝的金相。

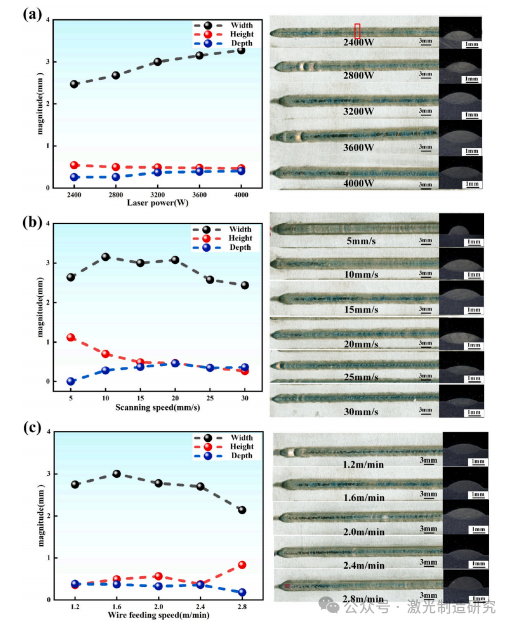

图3.单次单变量实验结果:(a)激光功率;(b)扫描速度;(c)线材进给速度。

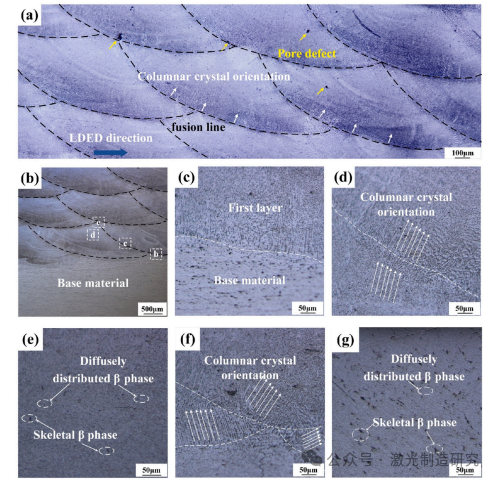

图4.光学显微镜下沉积层形成:(a)多层多道沉积层的中部;(b)多层多道沉积层的底部;(c)第一沉积层与缓冲膜之间的界面;(d)左右两侧相邻沉积层之间的界面;(e)底部沉积层的中心区域;(f)三层沉积层之间的界面;(g)顶部沉积层的中心区域。

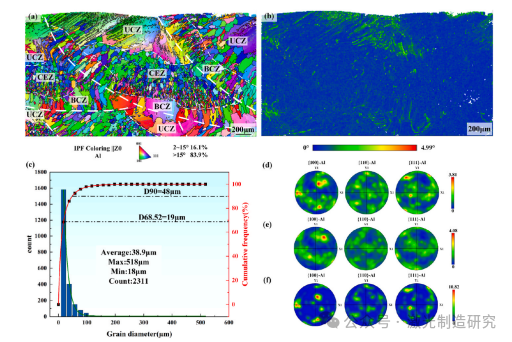

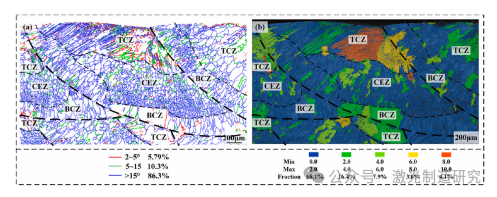

图5.最顶层沉积层的EBSD结果:(a)整体IPF着色;(b)整体Kam(核平均错向)图;(c)整体晶粒尺寸统计;(d)整体极图;(e)去除粗晶后的极图;(f)粗晶的极图。

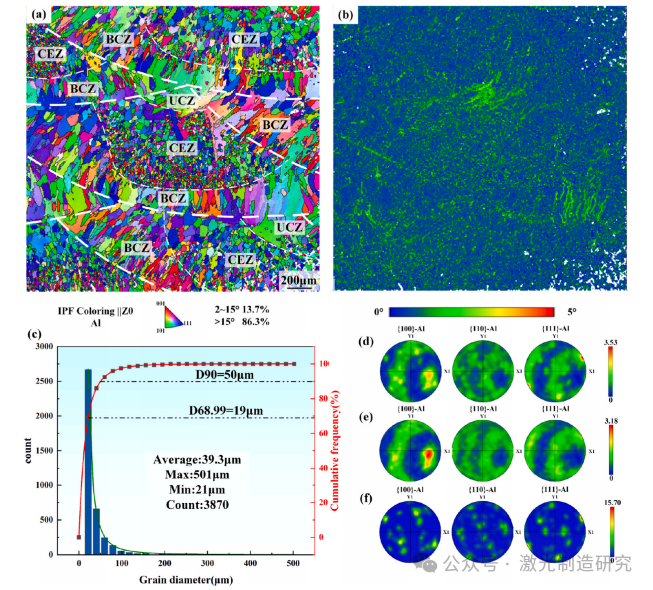

图6.中间沉积层的EBSD结果:(a)总体IPF着色;(b)总体Kam(核平均错向)图;(c)总体晶粒尺寸统计;(d)总体极图;(e)去除粗晶后的极图;(f)粗晶的极图。

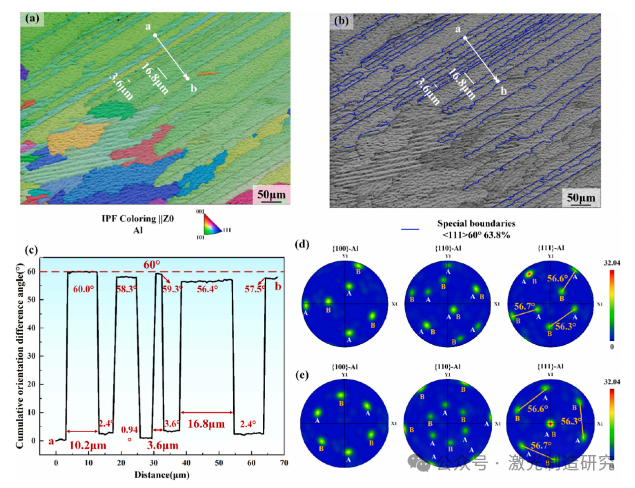

图7.顶部沉积层中孪晶的表征:(a) IPF着色;(b)特殊边界60;(c)从点A到点B的累积取向差角;(d)和(e)反极图。

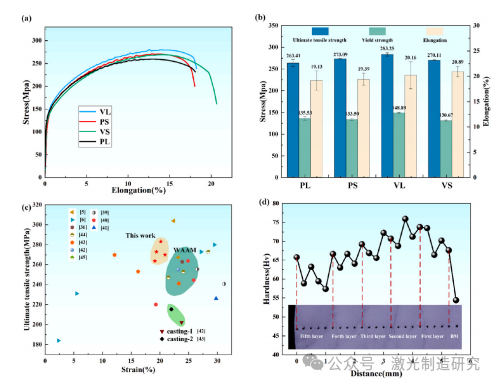

图8.机械性能结果:(a)四种拉伸试样的工程应力-应变曲线;(b)拉伸性能结果;(c)5356铝合金增材制造的强度和伸长率与其他文献[5,6,36,39-45]的对比;(d)多层多道沉积部件的硬度测试结果。

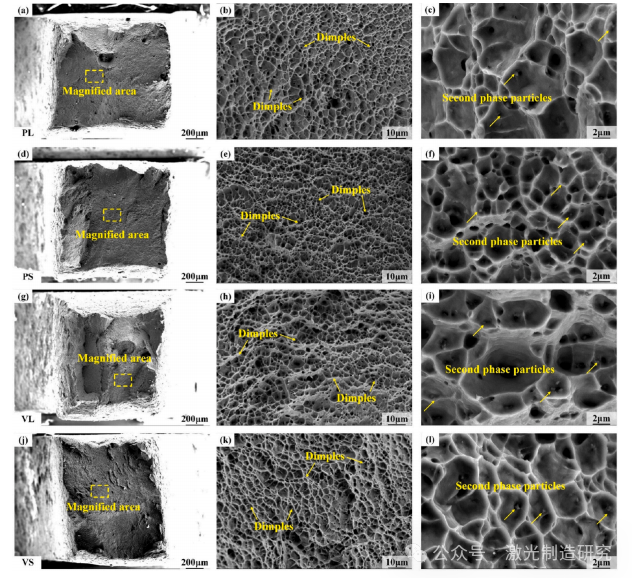

图9.PL、PS、VL和VS拉伸试样的断裂形态:(a) PL;(b) PS;(c) VL;(d) VS。

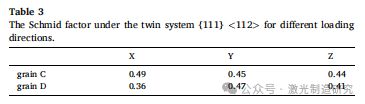

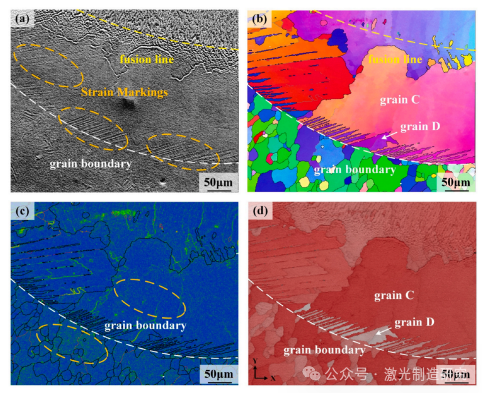

图10.中沉积层中孪晶边界的发生:(a) SEM;(b) EBSD IPF着色;(c) KAM;(d) SF (Schmid因子):{111} ,加载方向:X。

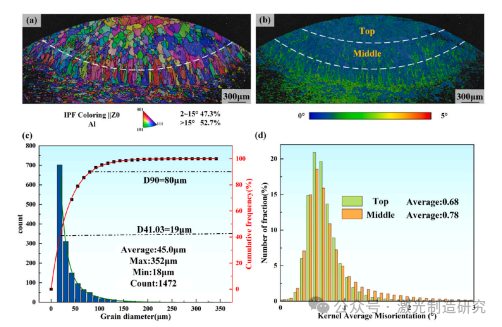

图11单次沉积层的粒度统计特征:(a) IPF着色;(b) KAM;(c)总体粒度统计;(d)上、中沉积层的KAM值统计。

图12.顶部沉积层的EBSD结果:(a)晶界;(b)晶粒取向分布。

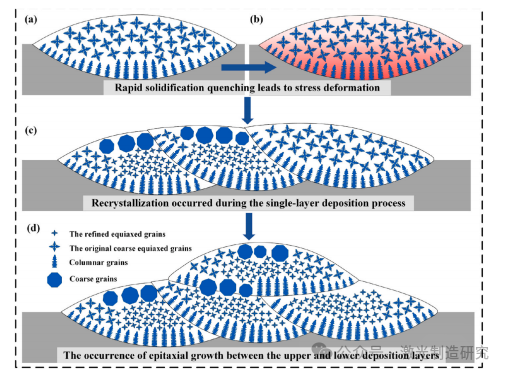

图13.晶粒生长过程示意图:(a)单层沉积;(b)快速冷却单层沉积;(c)第一层沉积;(d)向上沉积。

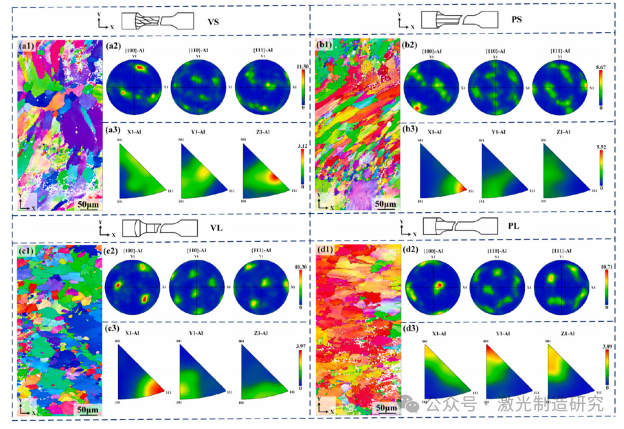

图14.拉伸试样在四种不同方向断裂后的EBSD结果:PL、PS、VL和VS:(a1~d1)EBSD IPF着色;(a2~d2)极点图;(a3~d3)反极点图。

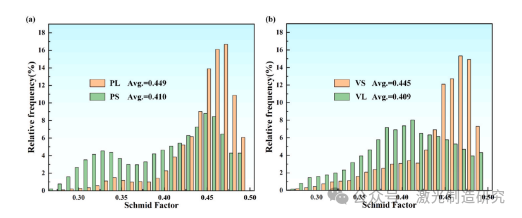

图15.拉伸试样断裂面上的Schmid系数比较:(a) PL和PS;(b) VL和VS。

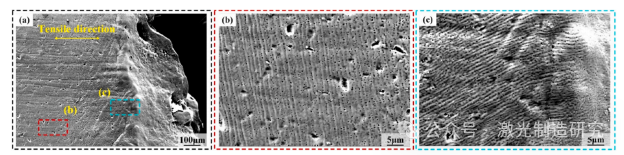

图16.VL试样拉伸断裂面上的滑移带:(a)拉伸断裂面;(b)远离断裂面的滑移带;(c)靠近断裂面的滑移带。

主要结论

AA5356沉积组件采用激光定向能量沉积(LDED)工艺制造。分析了沉积组件的宏观结构、微观结构和力学性能,得出以下结论:

1.单层沉积底部形成柱状晶粒,其方向与最大温度梯度相反。在沉积层的中部和顶部,生成了平均尺寸为53 μm的等轴晶粒,且应变水平从底部到顶部逐渐降低。

2.多层沉积由自上而下的三个区域组成:TCZ、CEZ和BCZ。CEZ的平均尺寸为28 μm,TCZ的尺寸最大,可达518 μm。这两个区域的形成是由于后续热效应引起的再结晶,导致原始等轴晶粒的细化和粗化。

3.在TCZ和BCZ中观察到了铝合金孪晶结构。粗晶粒的存在、局部应力集中以及快速应变过程为这些粗晶区的孪晶形成提供了条件。

4.沉积件没有显著的各向异性,这归因于沉积层中晶体区的交替排列以及由于孪晶作用而提高的粗晶区塑性。断裂面显示出大量等轴凹坑,表现出延性断裂的特征。拉伸强度比铸态材料高30.44 %,拉伸过程中起始滑移系统为{111} 。

主要信息

Investigation on the evolution of deposition layer grain structure and its effect on mechanical properties in aluminum alloy fabricated by laser directed energy deposition

本文版权归原作者所有,仅供交流学习之用,最终解释权归本公众号(激光制造研究)所有。欢迎课题组招生、文章宣传、招聘等各类信息的投稿(免费)。