网站分类

搜索

最新留言

文章归档

友情链接

激光冷却分子—迈向玻色-爱因斯坦凝聚态的新前沿

01 研究内容简介

在原子物理研究领域,激光冷却技术无疑是一场革命。这项技术让科学家能够将原子冷却到接近绝对零度,并实现了玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)这一量子现象。如今,科学家正致力于将这一技术拓展到更复杂的分子系统。

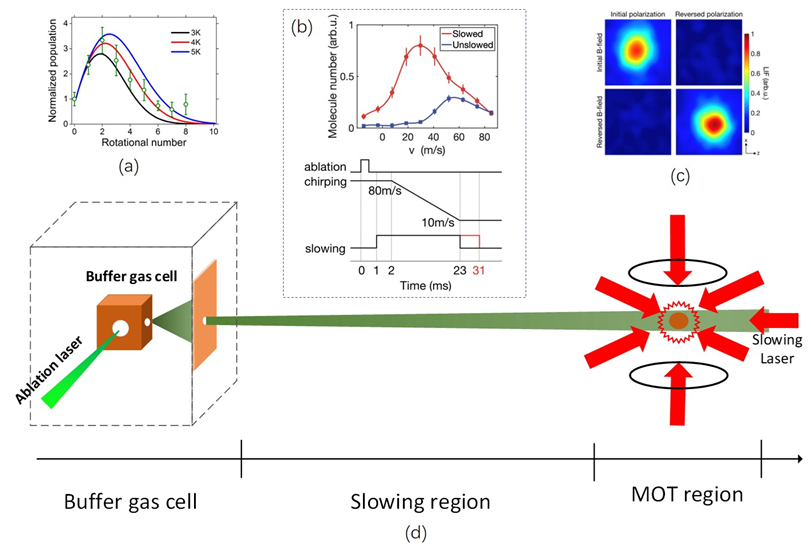

与原子相比,分子由于结构复杂,其冷却和操控比原子更具挑战性。传统冷却技术如斯塔克减速器虽然可以降低分子温度,但由于依赖于保守势场操控,难以获得高相空间密度。而激光冷却技术由于自发辐射引入损耗,突破了这一限制。通过选择具有高度对角化的Franck-Condon因子的分子,并巧妙利用角动量选择规则避免粒子泄漏到暗态,激光冷却分子在过去10来年获得重要突破,成功实现了少数分子的激光冷却和磁光阱(MOT)捕获。冷分子的温度从mK量级持续降低到uK量级,囚禁分子数也从几百个提升到十万个分子的量级,相空间密度提升了十个数量级,达到1E-6。

实现激光冷却分子的BEC将是学科发展的一个标志性成果,也是科学家在努力推动的前沿方向。但是目前冷分子的相空间密度还是过低,需要大幅度提升。本综述将梳理激光冷却和囚禁分子实验的完整技术链条,包括分子的缓冲气体预冷却,激光减速,磁光阱囚禁,深度冷却,微波屏蔽和蒸发冷却等。深入分析当前技术方案的优缺点,并探讨可能改进的方向。尽管挑战重重,激光冷却分子领域的发展速度令人振奋,可以预见,随着个技术环节的持续优化和协同发展,科学家有望在未来十年内首次观测到激光冷却分子的BEC,为基于冷分子的量子计算与模拟、量子精密测量等领域开辟全新的研究方向。

02 论文作者简介

第一作者:曾梓轩,浙江大学物理学院博士后。长期从事激光冷却分子实验研究工作。2015-2019,浙江大学本科毕业,2019-2024年浙江大学博士毕业。

通讯作者:颜波,浙江大学物理学院教授。长期从事冷原子,冷分子实验研究。在量子光学,冷原子物理,量子精密测量方面有丰富研究经验。2000-2004年,浙江大学本科毕业。2004-2009年上海光机所博士毕业。2009-2011年,中科大微尺度国家实验室,博士后。2011-2015年,美国科罗拉多大学JILA,博士后。2015年至今,浙江大学任教。

03 资助信息

本研究得到了国家重点研发项目(2023YFA1406703),国家自然科学基金(12425408)的支持。

04 原文信息

Towards Bose–Einstein Condensate with laser-cooled molecules

DOI: